Elon Musk (Crédits : OnInnovation, licence Creative Commons)

Nous vivons une époque formidable et sommes à l’aube d’une nouvelle révolution scientifique et technologique. De nombreuses ruptures sont en marche. Le meilleur exemple est l’annonce de PowerWall, la batterie de Tesla. Cette annonce devrait terrifier EDF.

PowerWall est une batterie Li-On qui est reliée aux panneaux solaires. Elle accumule donc de l’énergie pendant la journée (faible utilisation d’énergie) et la dispense le soir et le matin (pic d’utilisation).

Une batterie… rien de bien neuf dira-t-on. Mais la batterie de Tesla, contrairement aux batteries actuelles, est simple à mettre en œuvre et à utiliser (aucune maintenance). Et, ce qui ne gâte rien, elle est belle. Au lieu de la mettre à la cave, on la mettra dans le vestibule. Comme Nespresso a permis à la machine à café de quitter la cuisine pour entrer dans le salon. Une fois de plus, la vraie rupture ne réside pas dans une performance technique pure, mais dans une combinaison de performance technique suffisante et de simplicité d’utilisation. La batterie de Tesla, comme la Ford T avant elle, c’est mettre une technologie existante, déjà utilisée par quelques experts, au service du plus grand nombre.

La vraie rupture c’est la démocratisation.

Tesla n’est pas la première entreprise à faire des batteries. Elle n’est pas la première entreprise à tirer avantage des panneaux solaires. Il y a sûrement des solutions techniques supérieures. Mais elle est la première à rendre cela simple, évident. Notamment parce qu’elle est liée à la société SolarCity, qui installe des panneaux solaires chez les particuliers et qui connaît un succès croissant. Ainsi, elle combine les deux éléments cruciaux de la solution technique pour la rendre simple. C’est exactement la même force que l’iPhone : ce n’était pas le premier smartphone, ni même le plus sophistiqué (les smartphones Nokia étaient beaucoup plus avancés). Mais il avait ce côté évident, tout intégré, « cette fois c’est pour moi » qui faisait son caractère disruptif.

Avec la batterie de Tesla, EDF a enfin un véritable concurrent, qui menace son existence même. Si chacun est capable de produire son électricité de manière simple, l’entreprise n’a plus aucune raison d’exister. C’était vrai en théorie depuis longtemps, cela devient vrai en pratique.

Et ce ne sont pas les investissements d’EDF dans le solaire qui y changeront quoi que ce soit. N’oublions pas que Kodak a aussi beaucoup investi dans le numérique, c’en était même un des pionniers. Cela n’a pas empêché l’entreprise de péricliter au final. La raison ? L’échec face à une rupture n’est pas une question d’investissement, les entreprises leader ignorent rarement les technologies de rupture, elles en sont même souvent à l’origine (c’est Kodak qui a inventé le premier appareil photo numérique et l’industrie horlogère suisse qui a mis au point la technologie quartz qui l’a quasi-détruite).

L’échec face à une rupture est une question de conflit de modèle d’affaire.

EDF ne lancera jamais une batterie comme celle de Tesla car celle-ci remet en question la nécessité de son réseau de centrales de production d’électricité, c’est à dire l’identité même d’EDF. Cela reviendrait à se suicider. De même que Kodak, malgré ses centaines de millions d’investissement dans le numérique, n’a jamais -vraiment- remis en cause son cœur de métier, la pellicule argentique. Elle a promu le numérique à moitié, sans y mettre vraiment tout son cœur et toute son énergie, en continuant de privilégier son cœur historique. Et quand elle a fini par se décider à abandonner ce cœur, vers 2005, il était trop tard.

Elon Musk présente Powerwall – capture écran (c) Teslamotors

Encore une fois, les leaders n’ignorent pas la rupture, ils l’acceptent, lancent des produits mais préservent toujours leur cœur historique et compromettent donc la réussite de leurs efforts dans la rupture. Les acteurs en place font ainsi face au fameux

dilemme de l’innovateur mis en lumière par le chercheur Clayton Christensen :

s’ils embrassent la rupture, ils tuent leur cœur historique. S’ils ne l’embrassent pas pour préserver ce cœur, ils ratent l’opportunité de rupture. Si le cœur historique est en bonne santé, c’est souvent la seconde option qui est choisie (par défaut, par manque d’investissement, jamais explicitement). En résumé, on investit dans la rupture (donc on pense qu’on mise sur l’avenir et qu’on est dans la course) mais en continuant de favoriser de facto le cœur historique.

La batterie de Tesla est donc une vraie rupture qui menace toutes les entreprises de production d’électricité parce qu’en pratique, ces dernières sont incapables d’y répondre. Il est piquant de voir que cette rupture provient d’un… fabricant de voiture, et que ce fabricant de voiture a à peine plus de dix ans. Quelle époque passionnante !

La voiture autonome, la Chimère , incarne la finalité de la transition numérique dans le domaine automobile. En supprimant le lien entre l'homme et la machine, la chimère n'est plus une voiture, sauf pour quelques constructeurs Premium, mais à la fois, un taxi, un bus, une voiture partagée. Le mot "voiture" devant autonome

verrouille nos imaginaires.

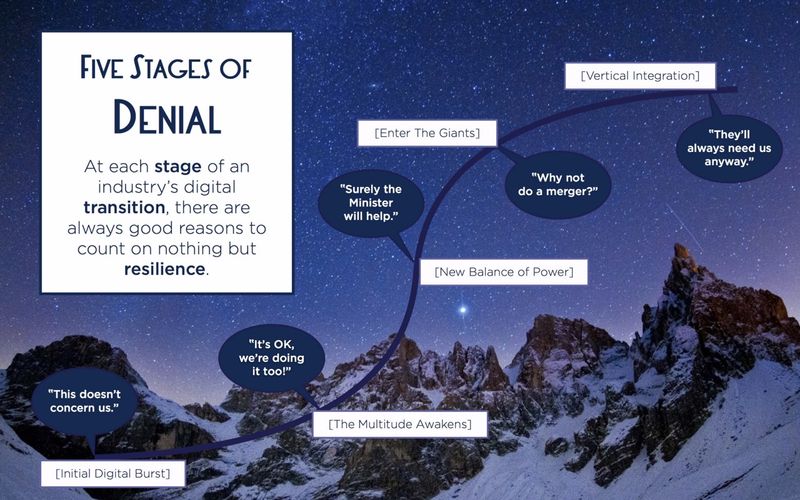

Pour les acteurs de la filière, la chimère ne sera pas là avant plusieurs dizaines d'années et de nombreux verrous réglementaires existent . Nous en sommes à la phase 2 sur 5

des phases du déni récemment décrits par Nicolas Colin :

Dans un échange entre Bill Gates et Elon Musk, ce dernier évoque une piste pour amener des véhicules sans conducteur sur les routes (allez à 48min56s). Les verrous ne sont pas techniques, et 5 ans séparent Tesla d'une version techniquement validée. Par contre, les autorisations réglementaires vont nécessiter plus de temps et Elon Musk propose dès maintenant d'équiper les voitures qui circulent d'intelligence artificielle.

Son objectif est simple, accélérer le temps...

I.A. embarquée

Un logiciel relié aux capteurs et données du véhicule va en permanence comparer le réel, c'est à dire le comportement du véhicule obtenu à partir des décisions du conducteur, et le simulé (on peut ici parler de virtuel).

Le simulé correspond à ce qu'aurait fait un cybercar dans les mêmes conditions. Des logiciels embarqués calculent en temps réel le comportement du véhicule dans les mêmes conditions en intégrant non pas les décisions du conducteur mais les décisions algorithmiques qui auraient été prises (par le futur cybercar). En analysant les écarts entre le réel et le simulé, il devient possible de quantifier et qualifier. Multiplier ça par plusieurs milliers ou millions de véhicules pendant plusieurs jours, mois, années et vous obtenez une estimation puissante et robuste des risques et bénéfices. Ces validations simulées des risques seront essentielles dans les processus de décision.

Appelons cela l'auto-simulation de l'autonomisation

Plusieurs constructeurs m'ont déjà soufflé à l'oreille que Tesla était en avance sur le sujet de la maintenance prédictive en analysant les données d'usage des composants à distance. Tesla a été également le premier constructeur à mettre en œuvre, comme pour une application,

la mise à jour à distance des logiciels embarqués. Supposons que Tesla mette en oeuvre sur ces prochains modèles les capteurs et logiciels nécessaires pour créer cette intelligence artificielle et ainsi auto-simuler la chimère. Les mises à jour des logiciels étant également possibles, Tesla crée les conditions d'émergence de la voiture autonome.

Et si Waze, présent bientôt dans tous les objets Android, ou encore l'Open Automotive Alliance étaient également pensés pour auto-simuler la chimère selon les capteurs présents dans le véhicule. Ces auto-simulations embarquées du futur donneront également des informations majeures au conducteur : "Si vous aviez eu un conducteur automatique, vous auriez :

- consommé 10% de moins,

- gagné 30 minutes et évité de perdre 3 points sur votre permis

- évité cet accident ou évité de casser votre phare en vous garant"

L'auto-simulation embarquée d'une technologie qui n'existe pas, cherche dans les résultats de l'auto-simulation à prouver à tous les acteurs sa pertinence future. Du point de vue philosophique, cette auto-simulation embarquée du futur est particulièrement intéressante et rejoint les travaux de Jean-pierre Dupuy sur le catastrophisme éclairé.

De l'auto-simulation à l'auto-transcendance

Ces concepts sont largement développés par l'auteur dans plusieurs ouvrages dont

l'avenir de l'économie, la Marque du Sacré, Petite métaphysique des tsunamis. Le présent permettant maintenant de simuler le futur,

l'auto-transcendance peut s'activer et déclencher les actions qui engendreront sa propre réalisation.

Cet avenir, nous le construisons précisément par des actions engagées sur la base d’un avenir que nous croyons possible mais qui résultera des actions engagées. « Cette boucle causale traduit que la connaissance humaine, y compris celle qui porte sur l’avenir, est indissociable de l’action ». « La description de l’avenir est un déterminant de l’avenir ». La façon dont nous décrivons les possibles, dont ils sont compris par les citoyens, provoquera ou pas des réactions qui causeront l’avenir ainsi décrit.

Elon Musk pourrait ainsi accélérer le temps en apportant d'ici quelques années un corpus de preuves qualifiées et quantifiées justifiant le passage à l'automatisation de nos véhicules. Certains acteurs y ont intérêt, nombreux sont ceux qui seront bouleversés. Et même si il y aura toujours besoin de constructeur d'objet véhicule (phase 5 du déni), les futurs opérateurs de mobilités basés sur des chimères n'auront qu'un objectif : nouer de nouvelles relations avec la multitude.